Вековать ли нам в разлуке?

Не пора ль очнуться нам

И подать друг другу руки,

Нашим кровным и друзьям?

Веки мы слепцами были,

И, как жалкие слепцы,

Мы блуждали, мы бродили,

Разбрелись во все концы.

А случалось ли порою

Нам столкнуться как-нибудь,—

Кровь не раз лилась рекою,

Меч терзал родную грудь.

И вражды безумной семя

Плод сторичный принесло:

Не одно погибло племя

Иль в чужбину отошло.

Иноверец, иноземец

Нас раздвинул, разломил:

Тех обезъязычил немец,

Этих — турок осрамил.

Вот среди сей ночи темной,

Здесь, на пражских высотах,

Доблий муж рукою скромной

Засветил маяк впотьмах.

О, какими вдруг лучами

Озарились все края!

Обличилась перед нами

Вся Славянская земля!

Горы, степи и поморья

День чудесный осиял,

От Невы до Черногорья,

От Карпатов за Урал.

Рассветает над Варшавой,

Киев очи отворил,

И с Москвой золотоглавой

Вышеград заговорил!

И наречий братских звуки

Вновь понятны стали нам,—

Наяву увидят внуки

То, что снилося отцам!

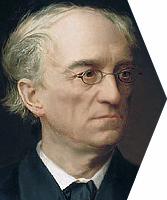

Федор Тютчев, 26 августа 1841

«Русская беседа. Собр. соч. рус. литераторов» / Изд. в пользу А. Ф. Смирдина. Спб., 1841. Т. 2; вошло только в отдельные экземпляры сборника под загл. «Славяне (В альбом г-ну Ганке)». — РБ. 1858, № 12. — Печ. по Ст. 1868. Два автографа — Национальный музей в Праге и ЦГАЛИ. Второй автограф 1867 г., под загл. «Славяне». Это программное для всей политической лирики ст-ние Тютчева написано в авг. 1841 г., когда поэт совершил поездку из Мюнхена в Прагу, где он познакомился с выдающимся деятелем чешского национального возрождения Вацлавом Ганкой (1791-1861). Ст-ние было вписано в альбом Ганки перед отъездом из Праги. Поездка в Прагу укрепила интерес поэта к историческим судьбам славянских народов. С этого времени славянская тема стала одной из основных тем его политической лирики и публицистики. Ст-ние ходило по России в списках, имело большой общественный резонанс, неоднократно цитировалось в статьях славянофильски настроенных публицистов. Опубликованию ст-ния в России начала 1840-х гг. мешало следующее обстоятельство. К этому времени Ганка был уже известной в России личностью. Русофил, стремившийся сделать русский язык языком межнационального общения всех славянских народов (это вызвало неодобрение прогрессивных кругов Чехии), много сделавший для ознакомления чехов с русской классической литературой, Ганка был вместе с тем приверженцем реакционной в своем существе панславистской утопии, сочетавшейся с ориентацией на российский царизм. Но панславизм, проникнутый идеей гегемонии России, не находил и не мог найти тогда поддержки у российских правящих кругов — прежде всего у Николая I и государственного канцлера графа К. В. Нессельроде (см., например, примеч. 167). Поэтому ст-ние (до последнего времени считалось, что оно впервые появилось в РБ) или было изъято из большинства экземпляров «Русской беседы» 1841 г., или было включено без ведома цензора в отдельные экземпляры. Вторично оно было опубликовано уже после смерти Николая I, когда панславизм стал одной из идейных основ агрессивного внешнеполитического курса, который проводил друг Тютчева министр иностранных дел и будущий государственный канцлер князь А. М. Горчаков. В 1867 г., в дни Славянского съезда, Тютчев сделал к ст-нию «приписку» (см. раздел «Другие редакции и варианты»). Поводом для «первого праздника Всеславянства» послужила организация Этнографической выставки в Москве, в состав которой был включен славянский отдел. В мае 1867 г. на выставку прибыла депутация в количестве 81 представителя различных славянских народностей Балкан и Западной Европы. Вопреки надеждам славянофилов, реального значения эта «всеславянская сходка» не имела.

Доблий — доблестный.

Вышеград — Пражский кремль.

© «Онлайн-Читать.РФ», 2017-2025. Произведения русской и зарубежной классической литературы бесплатно, полностью и без регистрации.

Обратная связь